News Detail

来源:本站

来源:本站

浏览量:20994

浏览量:20994

爱思益普细胞和分子生物学团队介绍:

爱思益普,拥有人数100+、10年以上丰富经验的细胞学团队。可以提供包括小分子,PROTAC,ADC,抗体药在内的各类药物的检测筛选服务,擅长做各类方法开发及机制探索,合作方式及检测手段灵活多样,紧跟药物研发前沿动态,为客户提供专业高效的各类服务。

前言:

提起HiBiT,想必很多从事生物学研究的人都熟悉,即使不知道它是什么,也一定听说过,因为,这个小家伙真的是生物学研究领域的一个明星,因为,它的出生到现在,一路开挂,更在2017年,荣获过 The Scientist 杂志评选出的 2017 年度十大创新产品。那说到这里,您是否想了解一下,这个家伙到底是一个什么东东呢?

当一个新的产品问世,因为陌生,因为名字古怪,有可能不被关注,为了让更多的人了解这个叫做“HiBiT”的家伙,我必须从源头说起,我想让更多的人了解它,并深深的爱上它。

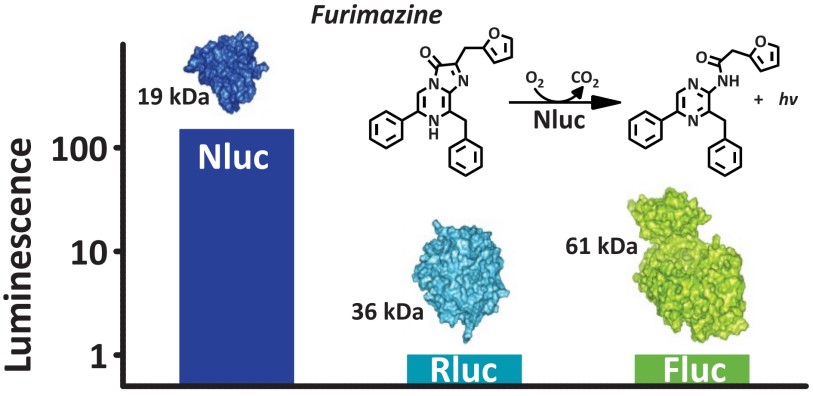

荧光素酶,想必学过生物的人一定知道吧,这玩意在很久很久以前就活跃在生物圈了,因为,作为报告基因标签,这家伙也曾经为科研界做出过很大的贡献,而通常最活跃的两种荧光素酶就是萤火虫荧光素酶(Firefly luciferase)和海肾荧光素酶(Renilla luciferase)了。萤火虫荧光素酶(Firefly luciferase)是一种分子量约为61kD的蛋白,在ATP、镁离子和氧气存在的条件下,可以催化luciferin氧化成oxyluciferin,在luciferin氧化的过程中,会发出波长为560nm左右的生物荧光(bioluminescence),曾经是体内外检测实验中最常用的荧光素酶。海肾荧光素酶(Renilla luciferase)是一种分子量约为36kD的蛋白,在氧气存在的条件下,可以催化腔肠素(Coelenterazine)氧化成Coelenteramide,反应过程无需ATP和镁离子参与。在Coelenterazine氧化的过程中,会发出波长为480nm左右的生物荧光(bioluminescence)。

磨叽磨叽,太磨叽了,讲HiBiT啰嗦这么多荧光素酶干什么,因为我想告诉大家,这些荧光素酶曾经也风光过,而且,它们是“亲戚”,怎么个辈分呢,如果让我来排的话,我想HiBiT的老爹也应该管那些前辈荧光素酶叫“二大爷”吧。那一切的一切就从“HiBiT”它老爹“Nanoluc”开讲。

1. Nanoluc

Nano,小,luc,可以看成荧光素酶,所以“小荧光素酶”应该算是荧光素酶家族的旁系小弟弟了,当然,一切的辉煌,就从这里开始。

萤火虫荧光素酶(Fluc),海肾荧光素酶(Rluc),小荧光素酶(Nluc)

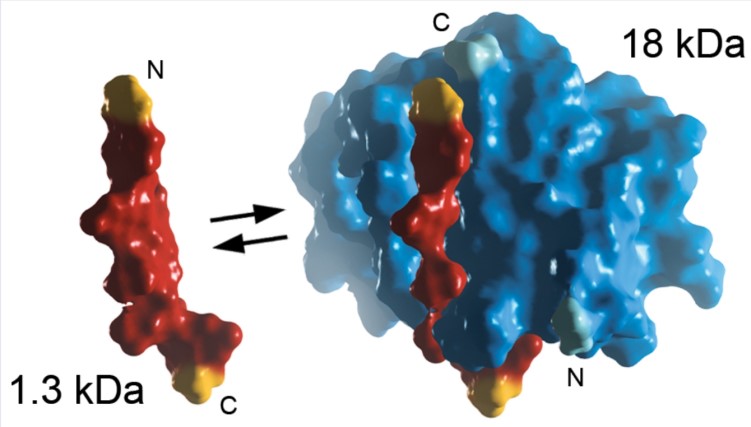

那么这个旁系的小弟弟究竟优秀在哪里呢?哎,它小啊,你要知道,这些荧光素酶通常是做蛋白标签的,而标签的大小可以大大的影响蛋白的活性,这是其一。第二,它灵敏啊,是他两个哥哥信号的上百倍。就仅仅这两条,它的两个哥哥甚至可以退出历史的舞台,当然,总有一些人比较念旧,不忍心放弃它们。而Nanoluc的第三个优势更是无与伦比,就是它可以把自身的两个结构域拆分,大的部分叫LgBiT(LargeBiT),小的部分叫SmBiT(SmallBiT),而它们的结合又可以形成有完整功能的小荧光素酶。诶?我猜你一定想到了,对,双分子荧光互补(BIFC),当然,这也是站在了前辈的肩膀上,毕竟这些事情,它的“二大爷们”已经做过了,而现在小一辈的LgBiT和SmBiT可以自豪的说,“二大爷们,您辛苦了,以后的蛋白互作交给我们,我们可以更好的保持蛋白功能的完整性”。而这就是著名的NanoBiT实验。

Nanoluc 156位与157位氨基酸处裂解大小两个亚基

2. HiBiT

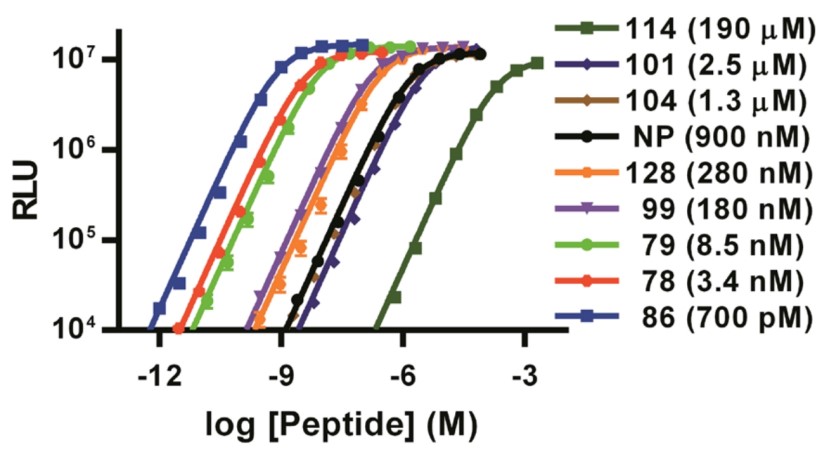

别急,别急,HiBiT终于要上场了,不过还是介绍一下它的大哥们“LgBiTs”,您一定看得懂吧,这些LgBiT中最优秀的,通过层层突变筛选的,功能最稳定的被用来做BIFC,也就是上面说的双分子荧光互补实验,而它的其它哥哥“SmBiTs”中,有一位与LgBiT的结合能力最差,因为结合能力差,用来做BIFC时的背景就特别低,叫SmBiT。而HiBiT就是SmBiTs中的一员,所谓High BiT也,即与LgBiT结合效率最高的那个家伙。

SmBiT与LgBiT的亲和性

鉴于Nanoluc的优势,鉴于HiBIT的标签极小(仅11个氨基酸),使得HiBIT在科研中有着非常重要的应用,尤其在蛋白降解的研究上。

3. HiBIT应用之内源蛋白降解

a. PROTAC的介绍

很多疾病的产生,从分子生物学的角度来讲都是基因功能改变造成的,而最终体现形状的则是基因的终产物蛋白质,因此,对蛋白质的功能调控是生物制药重要的一环,在方式上,无非三种形式,抑制蛋白活性,促进蛋白功能,把蛋白降解掉。而在三种方式中研究蛋白的降解已经越来越多了。

蛋白降解的研究中,近年来方式方法层出不穷,如LYTAC、PHOTAC、PROTAC、分子胶、AUTAC等,而PROTAC是其中最具有代表性的药物。

PROTAC(proteolysis-targeting chimeras)是一种利用泛素-蛋白酶体系统(Ubiquitin-Proteasome System, UPS)对靶蛋白进行降解的药物开发技术。PROTACs通过将靶蛋白配体与E3连接酶配体连接,将E3连接酶"募集"到靶蛋白附近,并利用细胞内的泛素-蛋白酶体系统,实现靶蛋白的泛素化标记和蛋白降解。靶蛋白一旦被降解,PROTACs分子便游离出来,参与到下一轮的蛋白结合-降解循环中。

PROTAC分子作为药物领域的一大前沿技术,大大缩短了小分子药物的发现与设计周期,而在检验PROTAC分子的效果上,传统的WB检测是最直接的方式,但是这里要考虑的方面很多,比如,(1)是否有合适的靶蛋白抗体。(2)需要大量的细胞处理。(3)周期相对较长不利于高通量筛选。

b. KI-HiBiT的兴起

扫一扫关注

爱思益普公众号

业务咨询

北京

业务咨询专线:010-6780-9840

联系地址:北京市经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园16号楼

上海

业务咨询专线:010-6780-9840

联系地址:上海市浦东新区蔡伦路780号新技术推广大楼3E5O室

徐州

业务咨询专线:010-6780-9840

联系地址:江苏省徐州市云龙区淮海文博园 二号楼2层

贵州

业务咨询专线:010-6780-9840

联系地址:贵州省贵阳市南明区龙岭路50号 欧美医药产业园一期2号楼